市面上有一些老版唱片是银圈形式的,由于唱片内圈铺满信息层,整张碟银光闪闪很讨人喜爱,且那个年代的唱片音质多数也不错,得到不少烧友的喜爱。

当然二手唱片商家也发现了商机,以此进行宣传、销售,价格亦定得比同年代胶圈的高一些。

事实上,即使同一条生产线、同一年代同一张专辑,也可能同时发行满银与胶圈唱片的,有随机性。

CD大家知道是1982年由菲利浦与索尼联合发明上市的。上市初期,碟片也就有两条生产线。其中索尼生产线的碟片是没有银圈的,全部是胶圈。而菲利浦生产线,则有一部分是银圈(注意,不是全部)。而银圈,又经历了

PolyGram(宝丽金)、PDO、PMDC等。其中PDO又分为

Made in W. Germany by PDO、Made in Germany by PDO、Made in Germany PDO;并且随着CD业务发展开始在其他国家建立分厂,开始出现不同国家的PDO。CD的兴盛,也导致出现了一些独立于上述两厂的生产线,比如捷克斯诺筏克、瑞士、法国、奥地利、日本、韩国、加拿大等。当然也有国内的。不同的压片地,有时又会带来不同的声音风格区别,且这个现象,多少与当地的综合地域人文风格有些联系。这是另一个话题了,有机会再另行讨论。

到了PMDC中后期,满银圈消失,换成半银圈。IFPI码也于这个时期(90年代中期)被国际唱片业协会强制规定刻印。因此,老版CD,也被一些二手唱片商及烧友称为“无码”唱片。有无IFPI码,有时也被作为衡量唱片年代、价格甚至音质的标准(当然这个现象多半是市场商业行为推动所致,因为录音唱片技术成熟后,无论什么年代,都有属于那年代的精品唱片)。PMDC后的UML、环球至今,全部都是胶圈了。

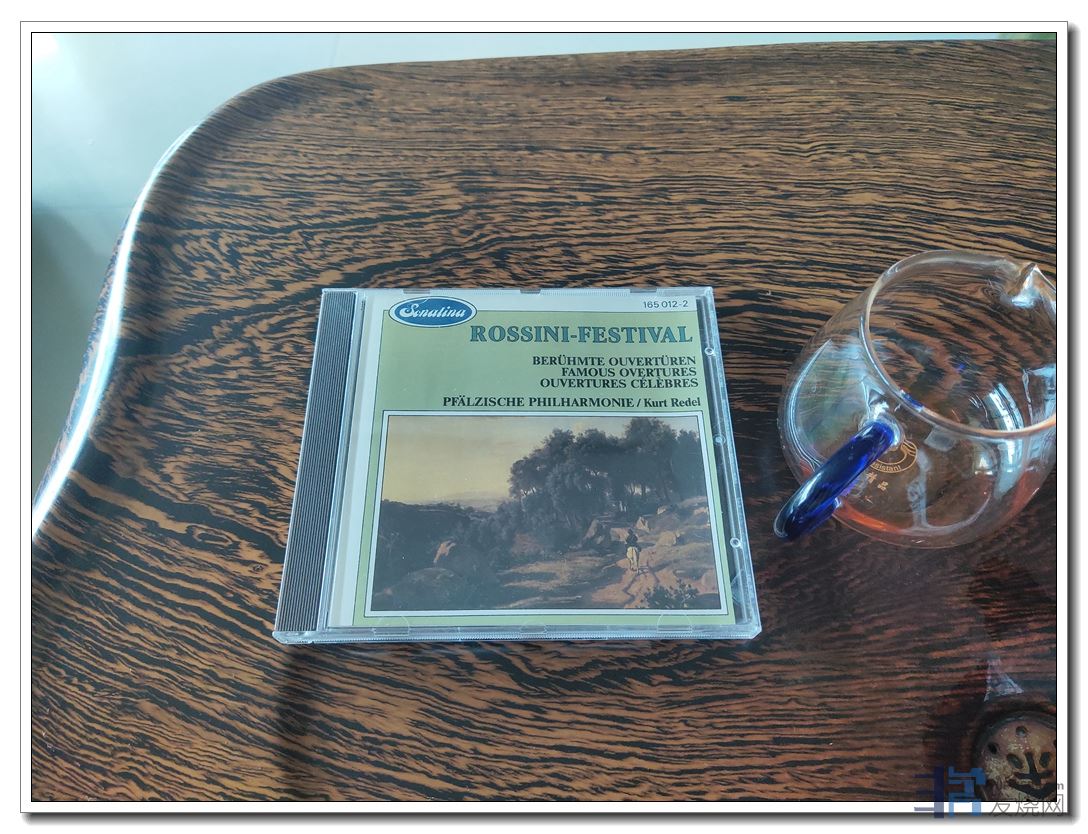

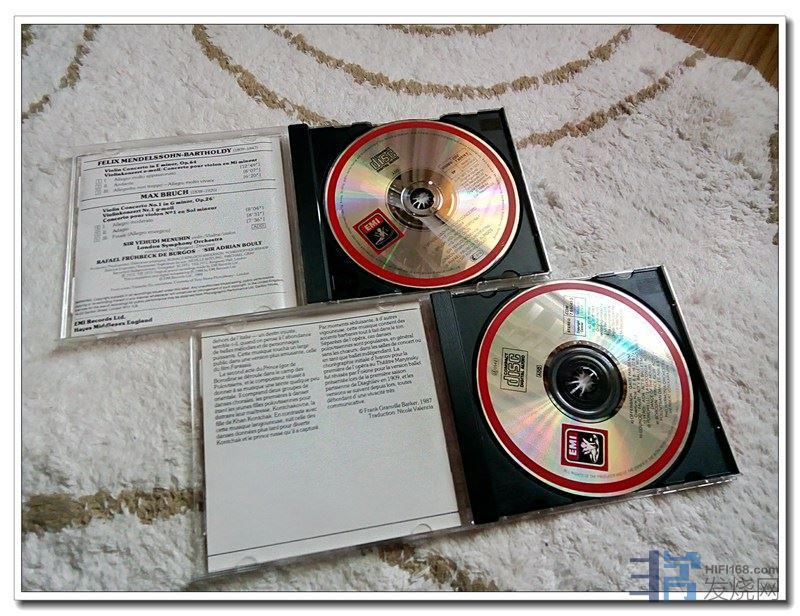

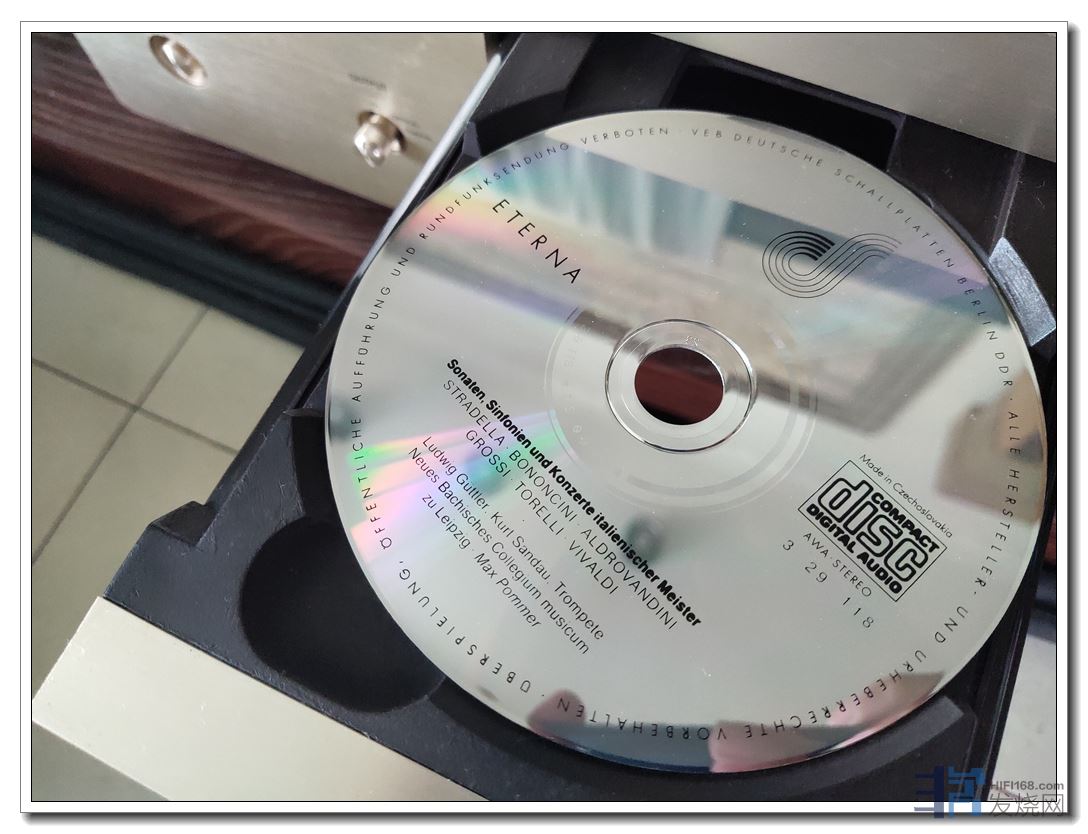

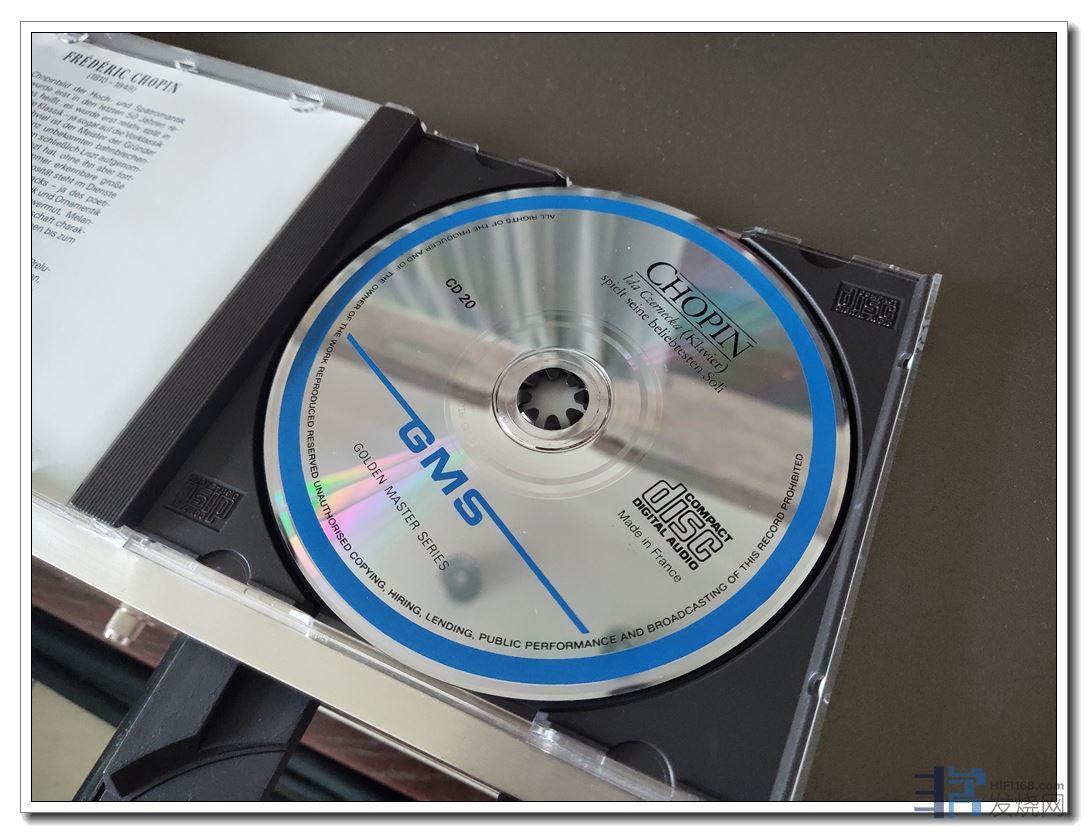

发几款比较少见的满银圈唱片。

捷克斯诺筏克:

捷克斯诺筏克:

法国的:

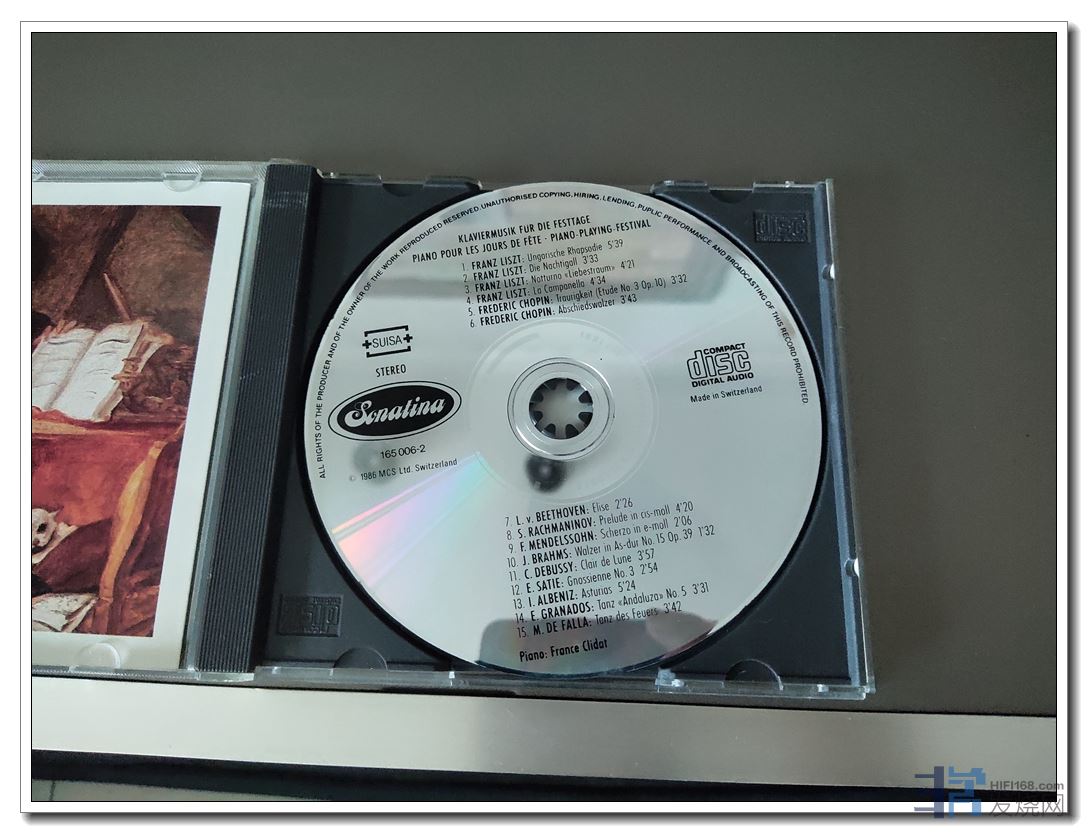

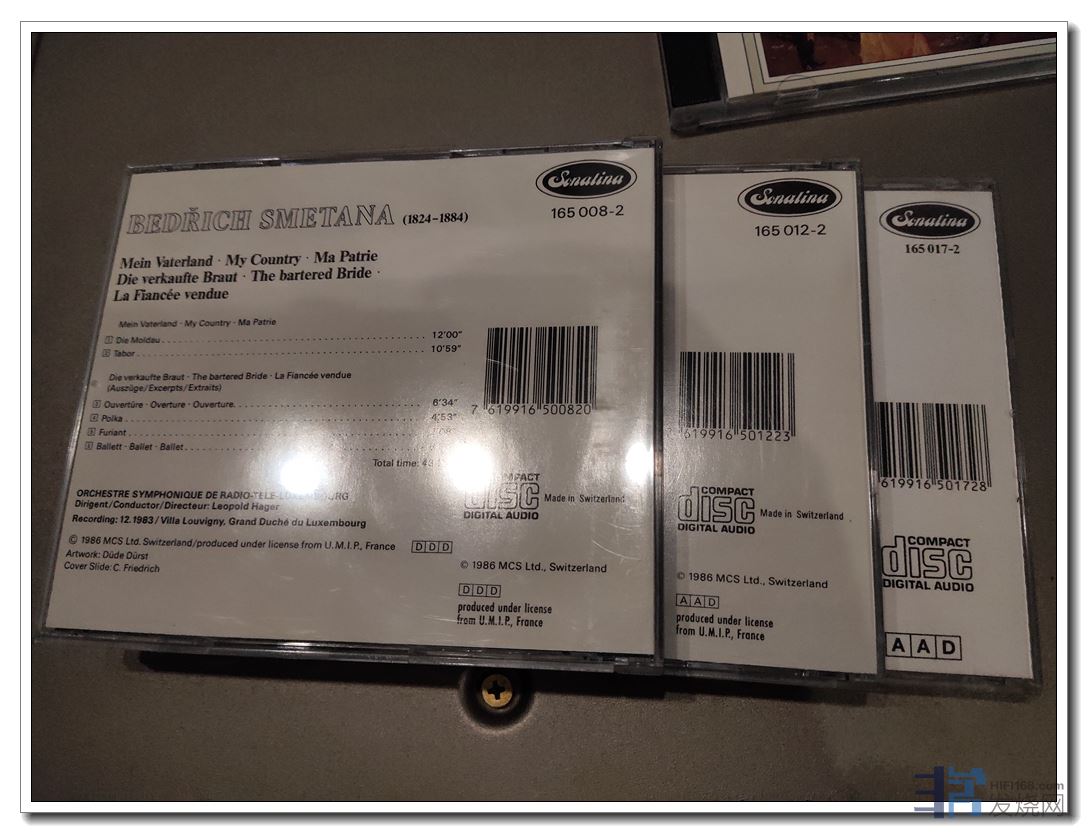

瑞士的:

sonatina,瑞士一家低调的古典录音公司;。录音清丽透明,活生感很好。

瑞士的这间唱片公司出版的唱片不多,我所知只有几十张左右。但比较特别的是它于80年代仍然坚持使用模拟录音及后期处理,它家多数唱片都是AAD制式的,比较独特。我手头的几张它家唱片,只有一张是DDD。

不过虽然是AAD录音及后期处理,但声音风格却是清新、爽朗的,并不会强调那种粘稠感的模拟味。倒是反映了瑞士音响音乐产品的地域特色。

刚才提到的所谓“活生感”,在我们评判音乐作品时,或者排练时(尤其那些不插电的演奏),也时常称为“活跃度”或“活泼度”。比如听感上感觉到细节丰富、旋律生动;能表现音乐作品中的主题、情感色彩;能引发并带动听众的情绪,甚至有画面感,等等。

在音响上,这种“活生感”是由大量的弱音细节、丰富的信息量与良好的平衡度等等共同去支撑出来的。虽然音响不可能100%还原录音现场,但在音响器材制作及音乐作品重播时设立一个相对中正的标准去努力去调校,还是得到一定成效的。

弱音细节及微动态,也是考验音响系统的关键因素之一。

先扯到这里,请茶。