肖邦练习曲几个名版简评张佳林

Backhaus:技术稳健,音乐堂皇。技巧表现扎实缜密,情感投入深入大气,灵气稍显不足。CD再版公司不少,Monopoly和Pearl的版本都不错。巴克豪斯还曾经两次录制肖邦练习曲的选集:1908-13录了6首,Pearl发行;1951-53录了12首,Testament发行。50年代是巴克豪斯最黄金的时期,因此后来的这12首不仅技巧趋于完美,音乐展现也更为老练纯熟,比起全集更为优秀。

Cortot(1933-34):技术能力惊人,音色晶莹丰满,音乐舒展帅气。快速练习曲的速度惊人,在高速中还能保持音色的圆润和变化。整个演奏是大写意的挥洒,纰漏不少。科尔托既是技巧大师又是错音大王,他追求的是音乐魅力的展现和想象力的发挥,而不是精雕细刻的细节完美。EMI参考系列套装。

Cortot(1942):音乐更加随性潇洒,失误更加明显。音色发空,音场较远,似乎使用的是一架高龄旧琴,或者和录音环境有关。EMI参考系列套装

Arrau:初听之下觉得很不过瘾,技术表现质朴,音乐比较温,没有火气。但是越听越觉得好:每个细节都清清楚楚,显示出极其深厚的功底,绝没有糊弄过关的小花招;音乐表现简练而到位,久听不厌。相信这会是一版受到钢琴业内人士尊敬的录音。EMI老参考系列

Francois:惊人的技术能力凌厉肆意,举重若轻;音乐嚣张而诗意,不拘泥传统。这是本人最喜欢的一版肖邦练习曲录音。但我相信不是每个人都会喜欢它,特别是对于那些特别重视“风格”、“清晰”、“干净”的听者而言。EMI法国版

Cherkassky:技术准确稳定,音乐流畅。音色比较苍白。是好范本,但没什么感染力。Philips二十世纪钢琴家系列

Cziffra:这版录音充分展现了技巧大师的风采,套用一句广告语就是“火力十足!”。希夫拉的技巧辉煌生猛,但他没有弗朗索瓦那种贵族气质和灵动。同样是野性的演奏,弗朗索瓦是彬彬有礼的耍流氓,希弗拉则是挥舞着狼牙棒狂奔。Philips二十世纪钢琴家系列

Ashkenazy:这不是Decca肖邦作品全集中的那版。由于是小公司的LP,从说明中只能推知发行于1973年以前,录制于伦敦。这也是一张可以改变人们对阿什肯纳吉“蓝领劳动模范”印象的唱片:音乐舒展丰富,演奏中的动力和张力不逊于吉列尔斯,线条宽广呼吸绵长,展现出正宗的俄罗斯学派的风范。Saga Records (LP)

W.Haas:吉则金的高徒,曾录制过非常精彩的德彪西全集。这张练习曲技术不错,音乐不错,但难以给人留下什么深刻的印象。Fontana(LP)

Anievas:当年美国的钢琴明星,这张唱片证明了他扎实的技术和得体的音乐表现,没有什么令人遗憾的,也没有什么令人震撼的。Seraphim(LP)

Vasary:瓦萨利是我最后两位(另一位是Szidon)搞不清楚为什么会有这么大名气的钢琴家。年少时我曾经怀疑过鲁宾什坦、塞尔金、吉列尔斯、弗莱谢尔、阿什肯纳吉、波利尼等等,但随着听得越来越多,逐渐发现他们都是名副其实的大师,至少曾经是。但是瓦萨利我至今还没有听到他够得上顶级水准的唱片。这张唱片也是,技巧一般,音乐也平平。DG(LP)

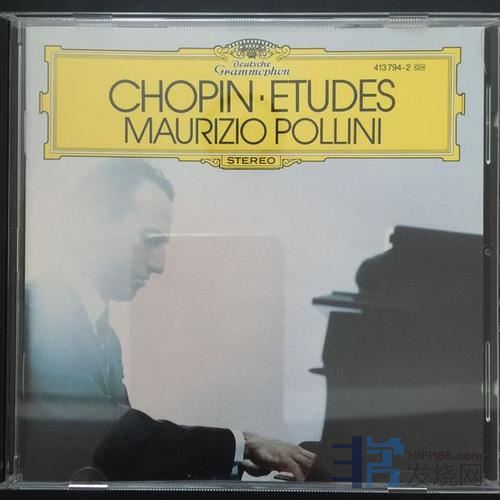

Pollini:大名版。曾经有人说这张唱片所展示出的钢琴技巧辉煌到无与伦比。我想说这话的人多半没听过弗朗索瓦、齐弗拉、巴克豪斯的录音,相比之下波利尼的技术能力并不显得突出。波利尼刻意求工的技巧表现很值得学生学习,非常准确但并不给人辉煌的感觉。同样是内敛的音乐表现,阿劳给人以温暖亲切的感觉,波利尼则要冷峻的多。DG

Biret:挥洒大气的演奏,动力感强,音色结实光泽,技术辉煌流畅,但个别细节略有瑕疵。比瑞特录制的肖邦全集质量参差不齐,水准很不统一。但这张练习曲堪称20世纪90年代最杰出的钢琴唱片之一。Naxos

Wild:Chesky公司传神的录音展现出美国Baldwin牌钢琴特有的音色特点:尖、扁、脆、亮。除此之外没什么欣赏价值了。Chesky

Perahia:大师伤愈复出后的录音,本以为仅能够勉强胜任,没想到如此挥洒自如。这张练习曲比他早年的李斯特录音技术上更扎实,音乐上更爽朗,并保持了他一贯的典雅、得体的艺术风格。有一些细节为了交待清楚做了渐慢处理,很难说到底是技术能力的限制还是音乐表现的设计,很可能是一举两得。