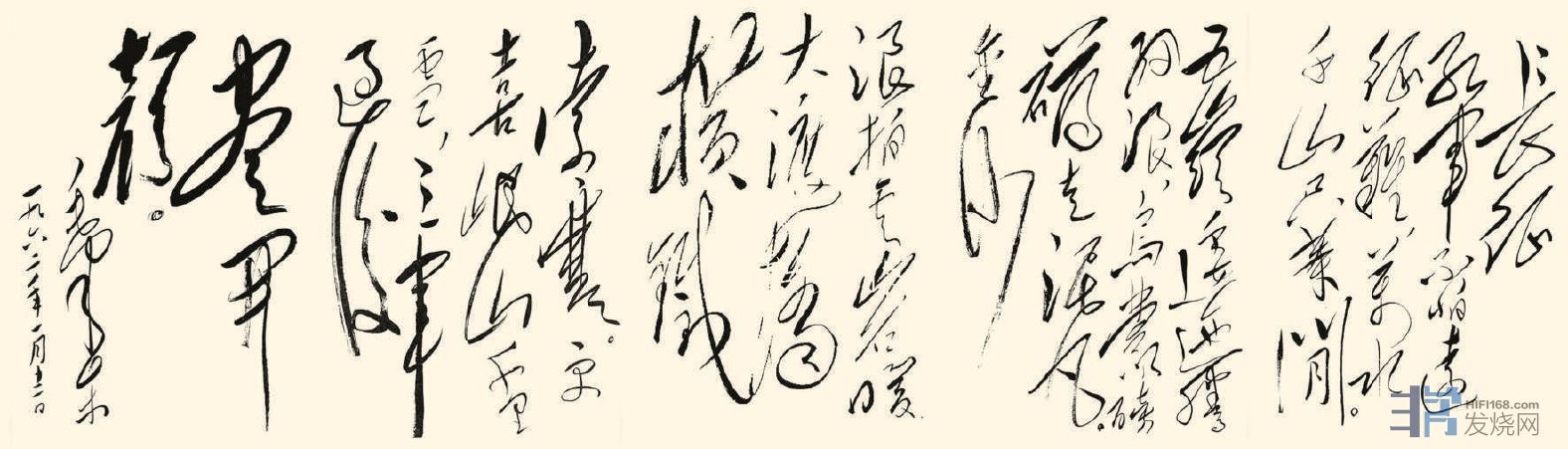

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”

长征开始后,广大干部、战士回顾第五次反“围剿”的失利,与前四次反“围剿”的胜利形成了鲜明对比,逐渐觉悟到这是排斥毛 泽 东正确领导的结果。在夺取娄山关,占领遵义城以后,中央政治局在遵义召开扩大会议,结束了“左”倾教条主义错误在中央的统治,确立了毛 泽 东在中 共中央和红军的领导地位。此时的毛 泽 东更加沉着、练达,思想更加缜密、周到。遵义战役中,红军歼敌两个师八个团,俘敌3000余人,沉重打击了**军队的气焰,鼓舞了红军的斗志,但毛 泽 东并没有盲目乐观,反而更加冷静地思索革命出路。遵义会议后,毛 泽 东作《忆秦娥•娄山关》:

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。

毛 泽 东浓墨重彩地描绘了红军将士在云贵高原上披星戴月急行军、黄昏时刻仍在连续作战的壮烈群象,造境凝重而压抑。红军行军,自然环境恶劣,“苍山如海”“残阳如血” 充满了悲壮意味,表现出毛 泽 东对未来之路依然充满艰辛的感慨,但纵然有雄关险隘、惊涛骇浪阻挡在前,英勇的红军并没有被这些险山恶水所吓倒,而是“迈步从头越”,以大无畏的革命正气与天斗、与地斗、与敌斗,以坚定的革命信念向着既定的长征目标英勇奋进。

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”

红军进入甘肃以后,情势逐渐明朗,在甘肃境内,召开了三次重要会议,即俄界会议、哈达铺会议、榜罗镇会议,最终确立了红军长征的落脚点。从长征开始以来,毛 泽 东始终为革命前途担忧,他的诗词字里行间反映了这一点,直到决定落脚陕甘革命根据地,**终于坦然,可以长舒一口气了。此时,他激动的心情与强烈的自豪感化为一股巨大的创作热情喷泻而出,从遵义会议到榜罗镇会议,毛 泽 东在诗词创作沉寂了八个多月后,作《七律•长征》:

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

毛 泽 东把两万五千里的万水千山串在一起,回顾了红军长征的历程,歌颂了长征的伟大壮举,既是长征的史诗,也是崇高精神的赞歌。诗人一起笔就紧扣主题,红军长征是极其艰难的,尽管困难前所未有,但是“红军不怕”,这必将催生无穷的智慧和力量,把所有困难踩在脚下,并豪情万丈地“等闲”视之。“五岭”“乌蒙”代表了红军所翻越的“千山”。诗人用“腾细浪”和“走泥丸”来形容红军不畏山的障碍,这种艺术想象和夸张,十分神奇地展示了红军的乐观心态和英雄气概。越写山之大,就越见远征之难;越视山之小,就越见红军“不怕”和“等闲”的豪迈气概。“金沙”和“大渡”代表了红军所渡过的“万水”。红军巧渡金沙江、强渡大渡河,都是长征途中非常重要的战略行动,在“水拍云崖暖”中,诗人赋予江水和峭壁以灵性,“桥横铁索寒”既是实景描写,更是突出表现了红军强渡大渡河之艰险。“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜” 概括了红军克服困难后的喜悦神情。继强渡大渡河之后,翻过大雪山,走过大草地,甩掉了身后的几十万追兵,直到跨过终年积雪的岷山,眼看就要完成这漫长而艰苦的行程,“三军将士”怎能不欢欣鼓舞、欣喜若狂呢?“尽开颜”充分体现了红军对光明前景的信心。

《七律•长征》之后,毛 泽 东还创作了《念奴娇•昆仑》和《清平乐•六盘山》两首词。在历时一年的艰苦转战中,中央红军长驱二万五千里,纵横十几个省,粉碎数十万敌军的围追堵截,战胜无数艰难险阻,眼看胜利在即,毛 泽 东心中无限感慨,这两首词展示了毛 泽 东对革命胜利的乐观情绪和宏伟抱负。《清平乐•六盘山》中一句“今日长缨在手,何时缚住苍龙”展现了革命任重道远而信心百倍的光辉前景。

在毛 泽 东长征时期创作的八首诗词中,《七律•长征》是唯一一首律诗。全诗以其极为凝炼的诗行,概括了长征历史的全过程,是思想内容和艺术形式完美统一的精品。《七律•长征》平仄协调、对仗工整,并非一时即兴之作,是毛 泽 东心中酝酿已久的作品。整首诗以革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法,谱写了古今征行题材诗歌的绝唱。

《七律•长征》是最早传播到国外的毛 泽 东诗词

《七律•长征》首次见之于出版物,理应感谢“中国人民的朋友”——美国新闻记者、作家埃德加•斯诺。1936 年春,斯诺专程到上海向宋庆龄表达了访问陕甘苏区的愿望。宋庆龄通过**地下组织为斯诺给毛 泽 东写了一封介绍信,协助他秘密通过国统区,经西安到达陕甘苏区。斯诺采访了**领导人毛 泽 东、周 恩 来,并访问了许多红军指挥员、战士和根据地群众。一向不大喜欢谈论自己的毛 泽 东,向这位来自大洋彼岸的西方人敞开了心扉,谈了中国共 产 党人的理想,谈了中国革命的发展,谈了自己的经历。在介绍完中国红军波澜壮阔的长征壮举后,毛 泽 东把《七律•长征》抄写给了斯诺。

1937年3月,在北平东方快报印刷厂秘密印刷出版了《外国记者西北印象记》,整理了埃德加•斯诺发表过的几十篇文章,毛 泽 东亲自抄写给斯诺的《七律•长征》就发表在封三上。1937年10月,斯诺的英文著作《红星照耀中国》,由英国伦敦戈兰茨出版公司出版发行,在世界引起巨大轰动,斯诺把毛 泽 东的《七律•长征》直接写进了这部著作,使这首诗首次走出国门,走向世界。

1938年2月,在上海出版了《红星照耀中国》的中译本,书名改为《西行漫记》。随着《外国记者西北印象记》《红星照耀中国》《西行漫记》的广泛传播,《七律•长征》一诗已广为人知,名扬天下。埃德加•斯诺在《西行漫记》中引用了这首诗,使其成为同世界读者见面最早的毛 泽 东诗词作品。

《七律•长征》是革命战争时期传播最广影响力最大的毛 泽 东诗词

在战争时期,出版的书刊虽然有限,但还是有不少报刊、书籍登载、收录了《七律•长征》。《七律•长征》还曾经被谱成歌曲,在敌后根据地广为传唱。从1940年起,这首由王承骏谱曲的《七律•长征》,就在敌后根据地开始传唱,士兵们都非常喜爱。一些战士还将这首诗写进了日记,我国著名革命文艺家阿英的《敌后日记》就记载了他从《淮海报》上读到了这首诗。《七律•长征》不仅在红军内部广为传唱,也在社会上流传开来,国统区的一些爱国民主人士也知道此诗。1945年国共和谈期间,民主人士柳亚子还请求毛 泽 东“写长征诗见惠”。可见,《七律•长征》在革命战争年代,有着巨大的影响力。

长征路途艰难困苦,长征诗词雄浑壮美。毛 泽 东在长征时期创作的八首诗词,生动地反映了红军辗转曲折的行动轨迹,艺术地再现了长征历经困苦走向胜利的光辉图景。(李军、张秀娟整理)