|

栩栩如声

- 论坛博士

- 245

- 320

- 2004-12-15

|

栩栩如声论坛博士

栩栩如声论坛博士

1#

t

T

发表于 2007-06-17 00:03

|显示全部

发表于 2007-06-17 00:03

|显示全部

一个脸型瘦长而风趣有加的美国老头,我特别喜欢从他身上表现出来的西方文化中那些乐天派活泼的笑容和平易近人般的随和。他在中场休息时来到保利大厦的大堂签名,终场之后又走下台来在剧场和大厅继续签名的举动并不是要扩大他的名声,因为在当今指挥家对于马勒的解说方面,他已经有了一套全集,他在马勒上的名气已经足够了。一位在美国波士顿的新英格兰音乐学院任教30年,这一次带来的号称是‘新英格兰爱乐乐团’,但我环顾整个舞台,全都应该是美国新英格兰音乐学院的大学生。赞德用年轻人来阐述和宣扬马勒,而不是他在签约的唱片公司泰拉克录音时的英国爱乐乐团,这是他来中国的一个特色。请参考:赞德个人主页上的马勒录音汇萃http://www.benjaminzander.com/newsletters/telarc2005.pdf 2007年6月15日晚上,在音乐会的下半场演奏马勒第一交响曲之前,赞德在如雷的掌声中在舞台上拿起了麦克风,他显然对上半场指挥最后一曲斯特拉文斯基《火鸟》的时候舞台最上方打出的字幕影响了他的情绪表示出不解,但他没有生气,而是很绅士地向听众们饶有兴致地介绍开了马勒的第一交响曲,这与他在泰拉克录音时用一个小时的时间来专门介绍欣赏导听的嗜好是一个目的。本杰明·赞德如是说:“刚才在《火鸟》演奏前夕,我抬头看见了上方的显示屏,那些提示也许是对的。但是,马勒的第一交响曲却不需要显示屏的提示,因为马勒的故事在每个人的心里,不可能用字幕打出来,需要我们使用想象力。我们从大自然中听见了很奇妙的声音,先是大提琴首先奏出主导动机的第一主题,接着,四个音阶的小鸟啁啾起来,春天的声音从远处传来了。马勒小时候住在过去曾经是战场的地方,6岁的时候,他的父亲带他去森林散步,而到了森林之后,父亲说他没兴趣了,要回家去,于是一个6岁的小男孩在森林里坐了5个小时,静静地聆听大自然里杜鹃的啼鸣,一个年轻人开始探索他未来的旅途,那是心灵的旅途,越来越紧张,越来越刺激,这就是第一乐章了。”“第二乐章好像帆船一样划来划去,充满了年轻人的活力,很刺激也很快乐,这是今天在座的每一位观众都曾经有过的经历。中间有维也纳的华尔兹,很是迷人。”“第三乐章有点像我们会唱的‘两只老虎两只老虎跑得快跑得快’的曲调,低音大提琴一个接一个地演奏,马勒说这是一幅画,是送葬的曲调,是动物们去参加葬礼,谁被埋葬呢?是猎人。这里有很多非常奇妙的声音,是犹太人的声音,是吉普赛人的声音。”“第四乐章是狂风暴雨就要来了,马勒在度蜜月的时候到过大瀑布,听见了最强音,这个乐章所表现的年轻的内心的挣扎,对那些不愿意听他的音乐的人的抗议,也是对于世界和社会的抗议。尾声是一场胜利,它是第一乐章四个音阶的再现。但从第一乐章到第四乐章最后是一段很长的路,需要你把你自己放进去,马勒要与在座的各位对话,你要敞开心胸接受他,这时候需要你安静,你如果要咳嗽,请你捂住嘴别咳出声来。当你走过这一段漫长的过程之后,你就会很兴奋,你就会很大声很热烈地欢呼和鼓掌。谢谢!”这一段迥异于任何乐评的叙述很会打动人,尤其是可以吊起从来没有听过马勒第一的人们的胃口,赞德很奇特,正如马勒的声音很奇特一样。这是在考验听众素质方面最为成功的一场音乐会,因为马勒第一交响曲的四个乐章的间歇,竟然悄无声息地没有一丝掌声,这显然应该有赞德奇特的功效,当然,能来听马勒的人,也好像不是等闲之辈。只是乐手们太年轻了,他们还没有深邃地接纳和阐发马勒,他们机械性的动作并没有鼓吹出马勒主义的真实意图,我这样说绝不是对年轻乐手的轻视,因为四个乐章听完,新英格兰爱乐的小提琴组、第一乐章的木管、第二乐章伊始的单簧管都不能胜任。也难怪了美国的年轻人,他们生活在真正繁荣昌盛的社会,根本无从领会100多年以前的那个动荡不安的心态,更不可能在感伤中找到最合适的切入,即使是赞德再如何训练有素或指导有方,都无济于事,所以,我感觉演奏马勒,仅仅依靠年轻人显然是不够的。马勒是需要理解了才能深刻的,一味地加重乐器的音量(例如那个女鼓手),搞好了可以制造虚假的高潮,搞不好则会误导人们对马勒的认识,而后一点是最致命的,我相信赞德带领一批年轻人绝对不是为了将听力引入歧途,但是,乐手们最大的致命伤就是,他们的面容上没有激情。也许赞德在最后的致词中说出了真相:“今天是我们到中国的第一天,我们所有的成员都很高兴飞了这么久来到了北京,这里的一切对我们来说都好像是一个不同的世界,很遥远,也很奇妙。”年轻人显然没有赞德来得热烈,也许他们刚刚来到东方,他们正在疲惫之中,还没有在马勒的时差里醒悟过来呢,但愿他们首次在中国巡演的其他11个城市里,能够展示他们的本色。我数了一下,12把大提琴、6把低音提琴、4支长笛、4只单簧管、4只双簧管、6只圆号、6只法国号(马勒要求的可是7只)、5只小号,气势够了,尤其第四乐章的6只圆号手站起来吹奏,从而更有力地鼓动出胜利的凯歌,这个动作的气势和气魄令我亢奋,因为它是马勒的高潮,而高潮处使用铜管最具有煽动性和号召性,人往往是被铜管鼓噪起来的,当年轻人们在赞德的手势下气宇轩昂地亢进出最为激昂的马勒的时候,我站了起来,我遵照赞德的教导,热烈地为他们鼓掌。但是,我仍然不会赞美他们的小提琴组,尽管演出结束之后,华裔的女乐队首席和上半场演奏了德沃夏克大提琴协奏曲第一乐章的大提琴首席与赞德一起走下台来,一位男性听众对女首席说“弦乐很棒”,我很愕然,他是在恭维小妹,还是在锻炼说谎?我在想着6月16号中国交响乐团在北京音乐厅的马勒第5的音乐会,我相信中国的乐手们肯定好过新英格兰爱乐的大学生,还是那句话,美国的年轻人在马勒的世界里还不很老练。不过,坐在保利剧院1楼6排10号,清清楚楚地看得见赞德和俊男靓女,这也是这场音乐会给我的一个善意的平衡。我期待着一场真正高水准的音乐会,一流的指挥家、一流的乐团、一流的听众(例如如果是赞德携手英国的爱乐乐团),而如果又是博得好评的第六或者第五交响曲的原版人马的盛筵,我将义不容辞地激动而至,实现人生的一个激昂的满足。

-

-

IMG_7872_缩小大小.JPG

(, 下载次数:70)

演出结束之后在保利大厦大厅内的赞德(2007/6/17 0:03:20 上传)

-

-

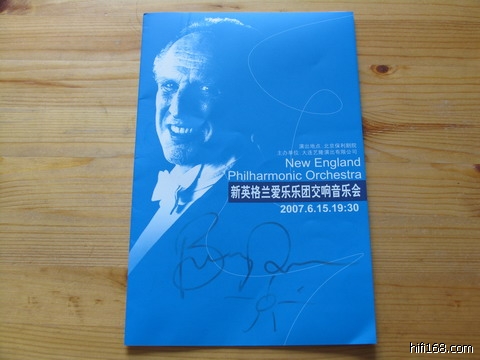

IMG_7876_缩小大小.JPG

(, 下载次数:77)

演出节目单和赞德给我的签名(2007/6/17 0:03:20 上传)

|