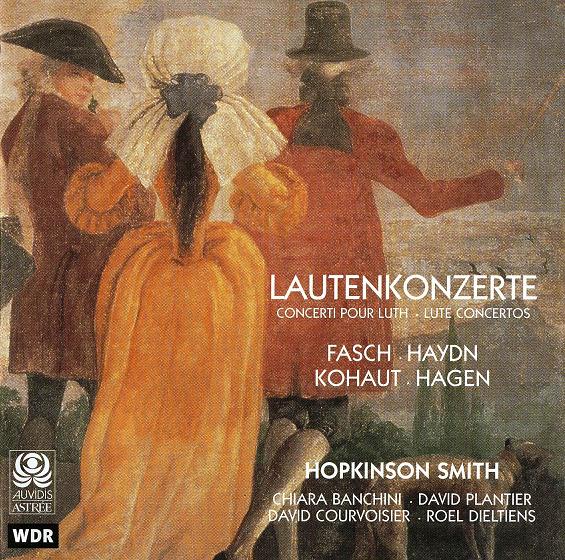

魏斯之后的鲁特琴音乐逐渐式微了,而这种音色优雅、柔和的乐器也逐慢慢出了人们的视野;似乎自维也纳古典时期之后很少再有音乐家为这种乐器创作的作品了,在某种意义上鲁特琴被吉他所替代。印象中意大利的雷斯庇基曾创作过一部 “古代鲁特琴歌谣与舞曲”;这是我所知道的最晚近、与鲁特琴这种乐器相关的音乐作品了;至于其中有究竟没有鲁特琴我就不得而知了,因为这部作品至今我尚未耳闻。这张名为“Lautenkonzerte”唱片的音频是偶然在网上发现的,而吸引我的则是约瑟夫•海顿这个名字;之前我从未想到过海顿老爹会有鲁特琴的作品传世,这令我的好奇心大动。于是乎将音频下载,进而刻录成唱片。至于唱片中另外三部作品的作者,之前我闻所未闻;无疑这是吸引我的另一所在。没办法,虽然头发大都花白了,好奇心却依然如昨;正所谓本性难移啊!

有趣的是在这张唱片中收录作品的四位作曲家中,海顿老爹竟是最晚近的。其中最年长的Johann Friedrich Fasch(1688~1758)是和巴赫、魏斯同时代的人;Joachim Bernhard Hagen(1720~1787)和Karl Kohaut(1726~1784)虽然和海顿处于同一时代,三人之间恰是以六岁相差。记忆中在海顿之后就我所知道的作曲家中似乎不曾有哪位为鲁特琴创作过作品,海顿的这部四乐章的鲁特琴作品从某种意义上讲称得上是“最后”一部鲁特琴作品了;尽管其创作年度或许并不是最晚近的。虽然这“最后”颇有些挽歌的意味,可这部鲁特琴作品却是一如既往的“海顿”:欢快、明朗、优美、雅致,漫溢着阳光的气息,还有些许的狡黠和俏皮,很是有些巴洛克的韵味;只是其中的小提琴太过明艳了,鲁特琴有时竟像是数字低音而“沦为”陪衬了。不过我个人还是蛮中意其中的第三乐章的,鲁特琴、大提琴和小提琴营造出的优美的氛围颇有些怀旧的色彩,听来令人感怀;海顿的音乐中类似情绪的表露是不算多见的,这也愈发地令我印象深刻了。就这张唱片收录的作品的题材而言,我个人以为另外三位作曲家的作品更为均衡。虽然色彩不如海顿作品那样明丽,音乐的表情也不似那样的丰富,与鲁特琴的气质却蛮配的;这也使得这三部作品更耐寻味,作品所呈现出的淡雅之美也更能打动人心。Fasch虽然生活在巴洛克后期,其作品中的巴洛克风格是不言而喻的;隐于其后的结构的规整及配器的均衡则似有些古典主义的先声,乐队于鲁特琴而言更多的不是竟奏而是协奏了,这在作品的第二乐章中表现的尤为突出;整部作品洋溢着一种轻松的欢愉,闻之令人有清风拂面、朗月当头之感,身心怡然。Kohaut和Hagen的作品则更接近于古典时期的风格了,说二人的作品是由巴洛克迈向古典主义的桥梁当是不过的。在这两部作品中,鲁特琴呈现出的悠然自得很有几分坐看花开叶落的散淡和洒脱;这份散淡和洒脱又是那么的自然,令人融于天地之间而浑然不自知了。

机缘巧合,这是我今年听的第一张唱片,这个偶然的开端给了我太多的惊喜。我一直崇尚艺术欣赏中不经意的感动和收获,这或许预示着在新的一年里会有更多的不经意眷顾于我;我且由它!