斯特拉文斯基、勋伯格、巴托克被誉为现代主义三大师。

这三个人不论是音乐道路还是作品风格,却都大相径庭。勋伯格是个学者,开始他默默地跟着马勒的足迹,比如《古列之歌》甚至《升华之夜》等,又不难看到马勒第十交响曲第一乐章的某种延续。然后,勋伯格又非常学究地探求,结果搞出一个12音体系来。应该说,他只是默默地玩耍着音乐,开始丝毫没有察觉他的行为将是革命性的,将要改变音乐史。他的几个学生,尤其是贝尔格和韦伯恩,也都是那种很小资很个人的作曲家,作品和做人一样简洁而率真。

巴托克同样是一位学者型的音乐家,其命运的不幸更令人扼腕叹息。这三人当中,或许,巴托克是我最喜欢的一个,因为他既不像勋伯格那样学究十足,也不像斯特拉文斯基那样形式主义色彩相对浓郁一些。巴托克是那种用心灵写作的作曲家,你一旦进入他的世界,便可以发现诸多感人肺腑的东西,这些是另外两位所无。我在书店里看到巴托克的一部关于匈牙利民间音乐的著作,翻翻看不懂,于是不买。

斯特拉文斯基则可能是那种在求索中突然爆发的作曲家,他的作品中我们不难发现他的俄罗斯老乡尤其是普罗科菲耶夫的影响。虽然最后因为一曲《春之祭》而成为现代主义的宗师,但是他的很多音乐要素其实都可以在普罗科菲耶夫那里找到渊源。至于当中的俄罗斯民间音乐元素,则是另外一回事。这一些丝毫不影响斯特拉文斯基的伟大,不影响他的革命性,也不影响的作品的魅力。我最早接触他的作品,很幸运是从他最好的两部作品开始,《春之祭》、《皮得鲁士卡》,但是后来接触的他的其他作品,曾一度令我反感,尤其是他的小提琴协奏曲。我觉得这部作品中有一种街头音乐的特质,浅薄而且简单。于是有一点时间我很排斥他的作品。后来再听他的另外一些作品,比方钢琴协奏曲、《普尔其涅拉》等等,又重新恢复对他的好感。

这里先贴一点斯特拉文斯基的唱片。

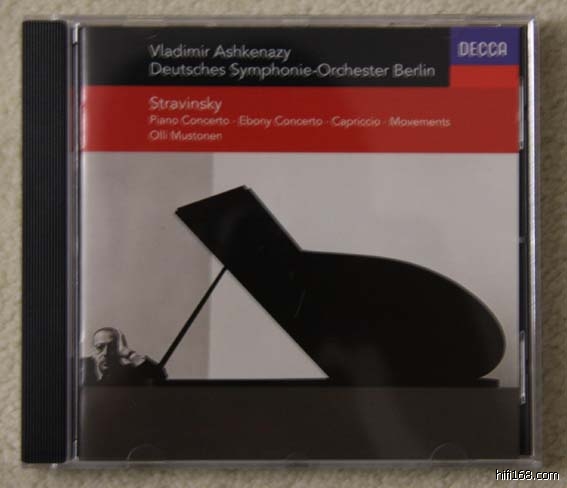

这张封面照片是一张杰出的摄影作品,很好的录音。