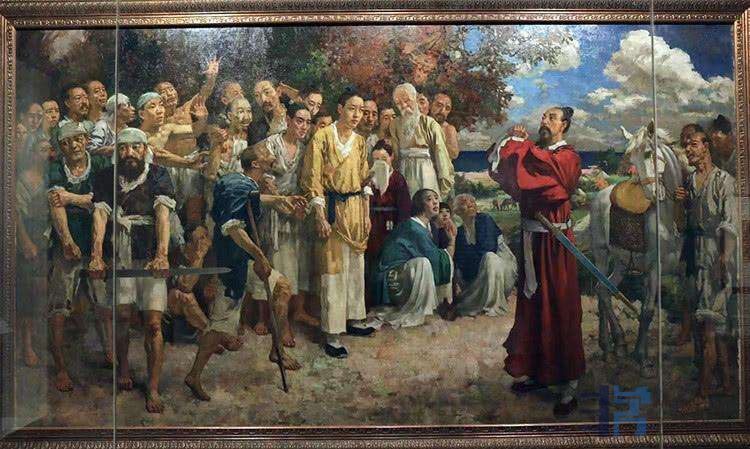

徐悲鸿《田横五百士》(编写自网络)

《田横五百士》是画家徐悲鸿1930年完成的大型历史题材布面油画。该画现藏于北京徐悲鸿纪念馆。

画面选取了田横与五百壮士诀别的场面,着重刻划了不屈的激情,表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。徐悲鸿创作此画时,正值中国政局动荡,日寇开始在中国横行,徐悲鸿意在通过田横故事,歌颂宁死不屈的精神。

《田横五百士》的故事出处是《史记》上的《田澹列传》。田横是秦代末年齐国的旧王族,继田檐之后为齐王。汉高祖刘邦消灭群雄后,田横和他的五百壮士逃亡到一个小岛上(今称田横岛),刘邦听说田横得人心,恐日后有患,所以派使者去说服田横,赦他的罪,召他回来,欲封其王或侯,否则威胁将要诛灭他们。但田横终因不肯屈服于刘邦的淫威而自杀。岛上五百壮志得知后也随其后而自杀,表现了田横及其子民的“威武不屈”的“高节”,这也是千百年来,优秀中华民族的许多仁人志士所拥有的、当民族处于外忧内患之危难之际表现出来的“高节”。所以《田横五百士》的创作有其历史性内容。画面选取了田横与五百壮士诀别的场面,着重刻画了不屈的激情。田横身着红袍,挺胸昂首,面容肃穆地拱手向岛上的壮士们告别,他的眼睛里闪着凝重、坚毅、自信和视死如归的光芒。壮士中白发老者沉默低首,垂髫者掩面而泣,忧伤无限;远处更多的勇士在表示愤怒和反对他的离去。一瘸腿老者,右手拄杖,左手微伸,嘴角嗫嚅,眼神中流露出依依不舍的神情,似再向田横做最后的劝说。执剑的壮士,双手似乎要将剑身攫折,无助和悲戚的目光射向画面之外,他们仿佛已感觉到这已是最后的诀别。在田横身侧画面的右下角,一个少妇和一个老妪身拥着一个幼童昂首注视着田横。

徐悲鸿在法留学期间所接触的老师,最推崇的是法国学院写实画家达仰•布弗莱。徐悲鸿回国后大量的写生及创作以及不遗余力地提倡“写实主义”表明,达仰在绘画方面“超越简单情节”、“深入到事物灵魂之中”的追求促使徐悲鸿运用写实手法,通过大量的写生与观察,身体力行的对现实生活进行了写实技巧与精神融为一体的创作实践,《田横五百士》便是在这种学术背景下产生的。

《田横五百士》是以历史为题材的绘画,在中国传统的绘画里面几乎很难找模式借鉴。徐悲鸿运用其在欧学习的经验,以光影素描为基础,利用解剖学、**学的方法,通过大量的写生而后完成了创作。用古典主义的方式将画面处理成“舞台式”的构图。把人物安排在几乎相同的基点之上,运用颜色的突出变化来隐喻画面情节的起伏。借助人物姿态的变化来体现静态中的运动感。人物的形体,严格按照科学解剖的方法加以描写。

以徐悲鸿的大部分的具有更多古典精神的写实作品来看,《田横五百士》在色彩上进入了另一个更具分析特性和追求更自由更大胆的色彩表达的阶段,这种看似具有实验性质的色彩追求较其它作品更具特色,表现的已是相当成熟和成功。《田横五百士》在色彩运用和表现上的突出特点是更注意色彩上的提炼和概括,也更注意色彩与形体的结合与统一,把重点放到了照顾色彩的大的布局上,使色彩的运用表达更加粗旷和更加自由灵活,这也更适应了画面那悲凉但又豪壮的主题表达,既兼顾了大体色调的沉稳、庄严,又具备了强烈而响亮的艺术特色;虽然《田横五百士》在构图上主要吸取了古典主义的精神,注重平稳的构图结构和庄严永恒的整体效果,但是在色彩上由于更注重色彩的对比,加上其画面上展现出的生动,色彩在对比中的明亮和跃动感,技法上的自由,笔法上的流畅和不拘小节,使整幅画面充满了浪漫主义气息。

徐悲鸿始终以通过古典题材来表达好古之人的内心激情为追求。油画《田横五百士》是取材于古典经籍一次重要实践,由此开辟了徐悲鸿古典历史题材绘画的道路。