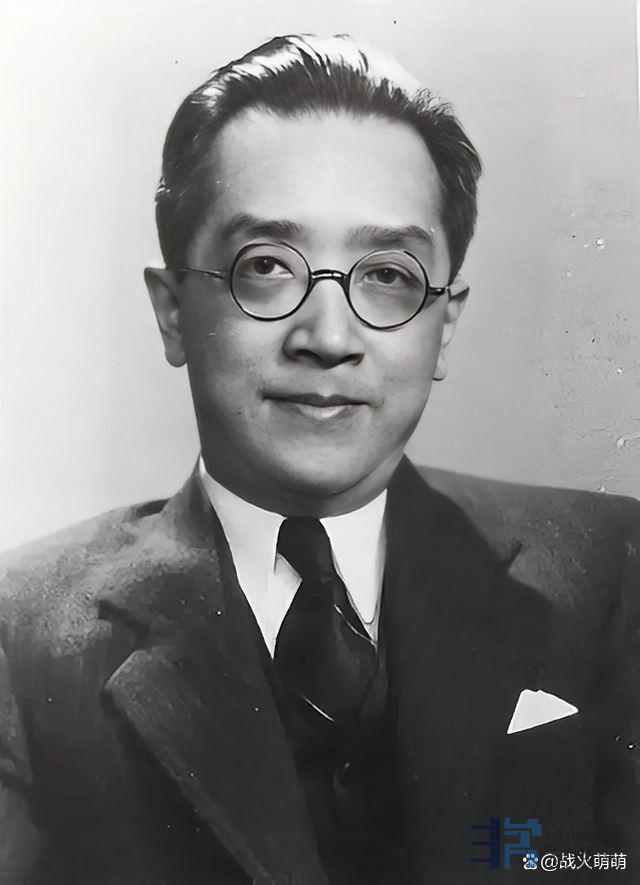

两位文学巨擘的友情与分歧:鲁迅与胡适

战火萌萌

在民国学术界,鲁迅和胡适被誉为“现代孔子”,然而,这段交往并非一帆风顺。两位革命先锋和文学泰斗,曾经因理念相投而成为挚友,却最终因分歧走上不同道路。

初遇与共创:文学改革的先锋

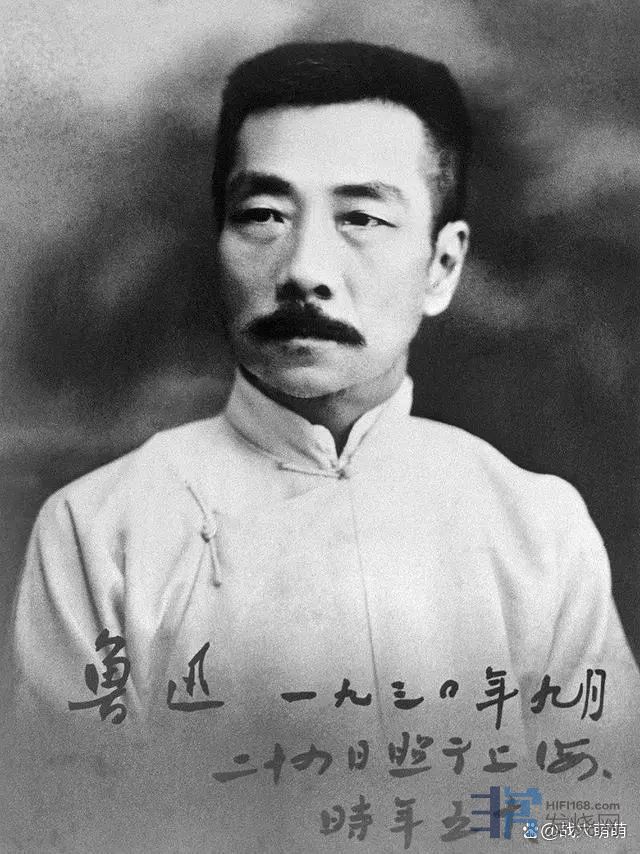

1918年,鲁迅与胡适的交往始于《新青年》杂志,共同为该刊撰稿,成为同事。胡适成名较早,1917年在《新青年》上发表《文学改良刍议》,声名鹊起。胡适受邀成为北大教授,成为“文学革命”的领袖,而当时的鲁迅只是一名小公务员。

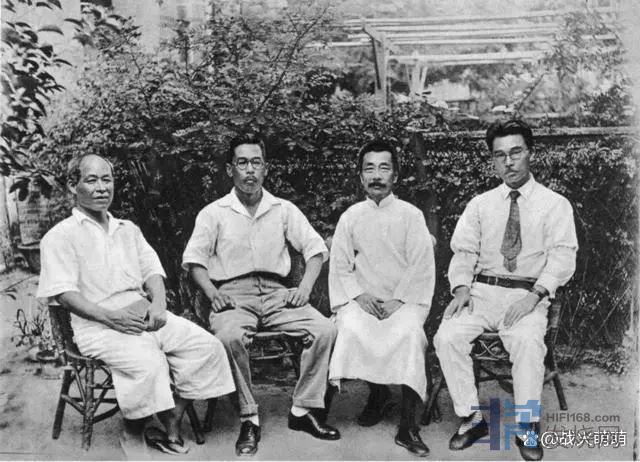

这一时期,鲁迅的白话小说《狂人日记》和胡适的文学改良理念使两人成为“文学革命”的核心人物。两位巨匠在各自领域中开创先河,成为密切的朋友。胡适对鲁迅和周作人的评价为:“周氏兄弟都很可爱,他们的天才都很高。”

交心互助:黄金时期的友谊

鲁迅在创作《中国小说史略》时得到了胡适的热心帮助,胡适对鲁迅的文章赞誉有加:“警辟之至,大快人心!”这一时期可谓鲁迅和胡适友谊的“蜜月期”,彼此经常一起吃饭、郊游,共同探讨文学创作。

分歧初现:1925年的“女师大风潮”

然而,两人的友谊并未持续到最后。1925年的“女师大风潮”成为两位大师关系疏远的导火索。鲁迅支持学生的正义行动,而胡适等北大教授却主张学校脱离政治,导致两人在这一事件上产生明显分歧。鲁迅为此公开痛批胡适,称其“出卖灵魂,丑态而蒙着公正的皮,令人生厌”。

友谊破裂:鲁迅的弃绝与胡适的期盼

鲁迅在多次言辞中嘲讽胡适,直至主动斩断与胡适的友谊。尽管胡适曾多次表达愿意和鲁迅和解,但鲁迅的回应始终未到。胡适对鲁迅的期盼在多次信件中表露无遗,但鲁迅未予理睬。

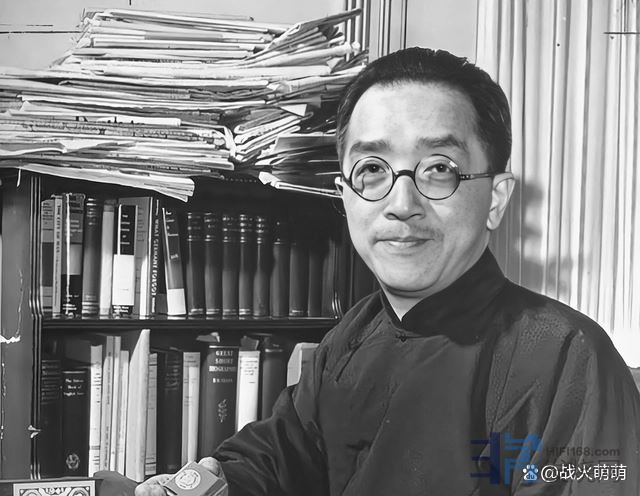

胡适的宽容:尽管痛骂却不回击

胡适对鲁迅的痛骂从未回击,甚至多次公开赞赏鲁迅的才华。胡适在鲁迅去世后曾担任鲁迅纪念委员会委员,并对鲁迅的作品表示高度评价。他对鲁迅的回忆充满欣赏,始终保持宽容的态度。

胡适的大公无私:对已故鲁迅的尊重

胡适不仅在公开场合对鲁迅表示尊重,还在私下为鲁迅的事业付出努力。他在《鲁迅全集》出版事宜上鼎力相助,为之奔走。胡适曾言:“先生已经作古,我为何还要去计较那一点过去的事?”这种大公无私的态度赢得了人们的尊重。

致敬已故:胡适对鲁迅的最后致意

鲁迅逝世20年后,胡适在与学者周策纵交流时,表达对鲁迅的欣赏和回忆。他谈到鲁迅是个自由主义者,表示自己与鲁迅是一路人。在公开讲话中,胡适再次对鲁迅的文学成就表示敬佩,赞誉鲁迅的作品为“让人只能仰视的优秀小说”。

胡适的言行一致:容忍比自由更重要

胡适曾言:“容忍比自由还更重要!”他始终保持对鲁迅的宽容态度,对鲁迅的私人攻击回应以文学作品和思想为重。他强调研究鲁迅的思想内容,而非攻击其私人品格。

结语:君子之风的胡适

胡适的大公无私、宽容谦和的态度,使他成为一位真正的君子。尽管与鲁迅友谊破裂,但胡适始终对鲁迅怀有深厚的敬意,以行动证明了“君子断交,不出恶语”的风范。这段传奇的友情故事,留下了两位文学巨匠各自的光辉篇章。

鲁迅与胡适这段传奇的友情故事,勾勒出了一幅民国时期知识分子间交往与分歧的深刻画面。这篇文章以详实的历史记载为基础,生动展示了两位文学巨擘从最初的合作到友谊破裂的全过程,同时也反映出**背景下的思想纷争。

鲁迅和胡适都是新文化运动的杰出代表,共同为《新青年》杂志撰稿,成为同事。在那个特殊的历史时刻,他们一起努力推动文学改革,对当时的文学发展产生了深远的影响。这一初期的友谊可以说是建立在共同理想和目标的基础之上,两人相互启发,共同为**的变革而努力。

然而,友谊并非总能经受住历史的考验。文章中详细描述了两位文学巨擘在1925年的“女师大风潮”中出现的分歧,胡适主张学校脱离政治,而鲁迅却坚定支持学生的正义行动。这一事件成为两人关系疏远的导火索,最终导致了友谊的终结。这个过程呈现出友情的脆弱与坚韧,让人感慨万分。

胡适在面对鲁迅的痛骂时,选择了宽容与不回击。这种胸怀和态度实在令人敬佩。他对鲁迅的欣赏并没有因为友谊的破裂而减弱,反而以实际行动体现在对鲁迅事业的支持上。这种大公无私的态度,彰显了胡适真正君子之风,他更注重对鲁迅作为文学家的评价,而非过去的个人恩怨。

文章的结尾强调了胡适对鲁迅的敬意,以及他在鲁迅逝世后的种种致意和尊重。这种宽容和尊重在当时社会和学术界显得格外难得。胡适的态度或许可以被解读为一种超越**纷争的胸怀,他用实际行动证明了“容忍比自由更重要”的信念。

整篇文章通过详实的历史叙述,深刻地反映了友谊的曲折和复杂,以及在**大背景下两位文学巨匠个体思想的碰撞。这段文学历史的佳话,为我们提供了深刻的思考和反思,也引发了对友谊、宽容与尊重的深层次探讨。