当晚实听音像结实不虚胖也不清瘦,密度很高而重量感适中,一下就能够分辨出钢琴的琴槌敲着弦的效果与小提琴弓弦交错的摩擦表情,毕竟还是合并功放,大场面的气势与规模感有所限制。

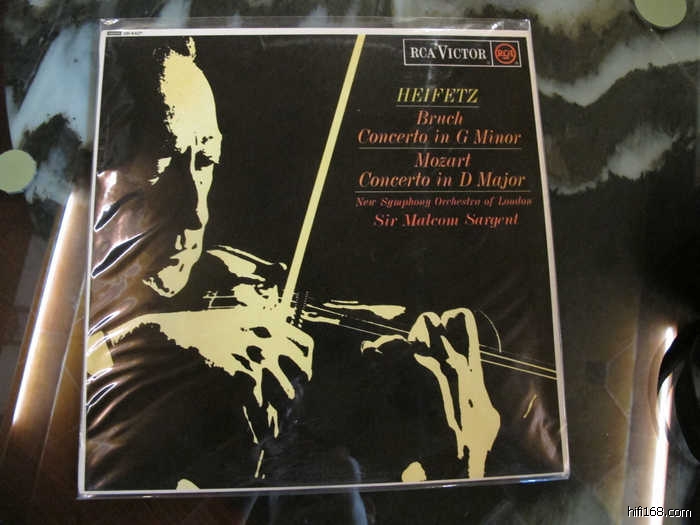

当晚实听音像结实不虚胖也不清瘦,密度很高而重量感适中,一下就能够分辨出钢琴的琴槌敲着弦的效果与小提琴弓弦交错的摩擦表情,毕竟还是合并功放,大场面的气势与规模感有所限制。 海飞兹运弓的位置非常靠近琴码(这是他独有的),琴弦在那个位置的张力非常高,要想拉出同样的响度,运弓的力量需要大很多,但琴声却是明亮而极具穿透力。就运弓的技术来说,力量大了相对就不灵活了,所以只有海飞兹才具备这样的技术。

海飞兹的录音有许多是模拟录音的精品,明亮感和穿透力都能轻易地记录下来,头版LP也具备了相应的属性。

模拟母带经过数十年后,高频的信息量丢失了很多,琴声只剩下明亮感而欠缺了穿透力,

用体无完肤的母带来制作CD,其效果是可想而知的。

中山张兄经常说:“海飞兹和鲁宾斯坦的大部份演、录是被CD害死的”。十分有道理

如果海飞兹还在世的话,他会以一巴掌来感谢CD的(CD的发明是个错误)。似是而非的解释。

您将马上面临另一个巨大的尴尬——

事实上,国际上对海飞茨的所谓“冷”的评价恰恰是来自LP时代,而非CD时代。只不过国内对这些文化信息开始普遍了解的时期刚好赶上了CD时代而已。

Audionet分体式唱放试听那清澈绵密细致的高音听起来就是不一样,到现在笔者还认为Audionet的高频延伸绝对是世界上最好的机器之一.