德国画家柯内留斯彼得•冯•柯内留斯1784年出生于杜塞尔多夫,1867年死于德国柏林。柯内留斯是德国拿撒勒运动著名画家,德国官方美术的代表,创立了德国正统的学院美术,使拿撒勒运动与古典美术合流交融。

柯内留斯曾经受到他的精神导师法国现实主义画家让・弗朗索瓦・米勒(Jean-Francois Millet)的影响,对后来的印象派也有着很大影响。彼得•冯•柯内留斯的父亲是杜塞尔多夫画廊的巡视员,在画家15岁时,柯内留斯的父亲就去世了,做为长子,为了帮助维持家境只得放弃继续学习绘画。但彼得•冯•柯内留斯一直坚持画画。

彼得•冯•柯内留斯26岁时的第一件重要作品是为教堂进行装饰。1811年,彼得•冯•柯内留斯去罗马访问,很快和一群德国年轻的画家融合到一起,组成以宗教画为主的拿撒勒画派(拿撒勒是耶稣的家乡)。在罗马,彼得•冯•柯内留斯和其他画家一起合作一些作品,回国后受聘主持杜塞尔多夫学院的重建工作,当时慕尼黑的巴伐利亚王储,后来的路易一世邀请他主持为收藏古希腊、罗马艺术品的格里陶德博物馆的装饰设计工作,彼得•冯•柯内留斯发现这个工作任务量非常大,只好辞去杜塞尔多夫学院的工作,全力以赴地在慕尼黑工作。1825年,彼得•冯•柯内留斯成为慕尼黑学院的院长。

彼得•冯•柯内留斯着意于真实情感的再现,也就是说,他要表现的是他对事物的感受,而不是他所看到的视觉形象。

大约在1839年,彼得•冯•柯内留斯离开慕尼黑到了柏林,受威廉四世的委托,为皇家墓室装饰,彼得•冯•柯内留斯著名的素描《启示录四骑士》就是为墓室壁画作的草稿。这可能是他最后的作品了。作为一个油画家,彼得•冯•柯内留斯的技巧并不高,对色彩的运用也不高明,即使他的壁画的绘画技巧也并不高超,他的绘画风格遵循着意大利画家的精神,但受丢勒风格的影响,画面安排比较满,人物纤细,轮廓不清晰,衣物褶皱有明显的哥特风格,这些在他的《最后审判》中都表现得很明显。彼得•冯•柯内留斯虽然对颜色不敏感,但他有一种设计的气势和自信心,他的这种精神成为以后主导德国画家风格的主流。彼得•冯•柯内留斯的座右铭是德意志具有一切,充分体现他的爱国主义热忱。

在19世纪时,德国并没有自己的画派,在造型艺术上当时德国落后于同**的欧洲其他国家,彼得•冯•柯内留斯开创了德国自己的画派,令欧洲开始瞩目慕尼黑,1841年,英国在西敏寺举办了一次素描比赛,柯内留斯也受邀访问英国。

彼得•冯•柯内留斯个子不高,但有一双鹰般锐利的眼和浓眉,浑身充满力量和气势,吸引了众多年轻的艺术家在他的周围。

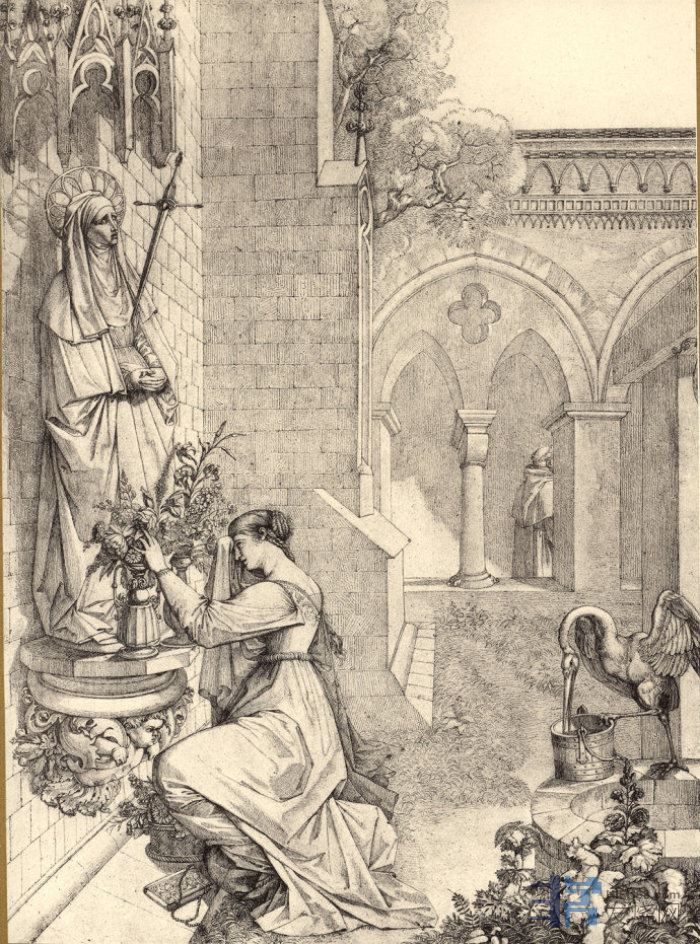

柯内留斯所作歌德《浮士德》插图: