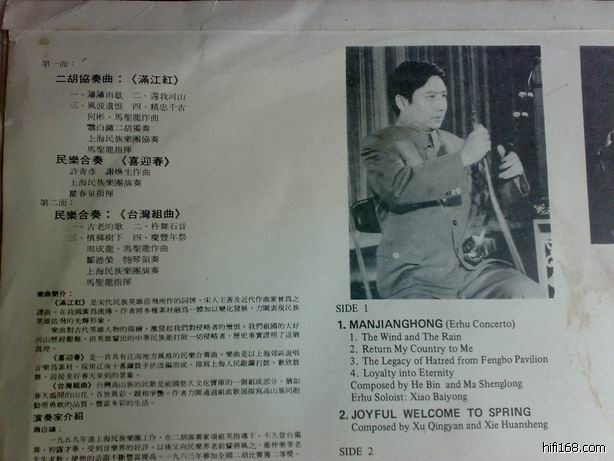

《满江红》全曲分为四个部份,演奏时不停顿,一气呵成。

1.潇潇雨歇

乐曲第一部份以乐队齐奏出悲壮的序曲开始,刻划金兵入侵,百姓受苦,哀鸿遍野、民不聊生、奔波流离的悲惨场面 。

2.还我河山、

乐曲进入第二部份,岳飞投笔从戎,率领岳家军奋起抗敌的场面。二胡独奏部分强劲快速,音符多变,与乐队相互交织回应,营造出战马嘶鸣,刀光剑影的惊心动魄战争场面。还我河山这段音乐充满乘胜追击的气势,大有不捣黄龙誓不休的决心。

3.风波遗恨

第三部分风波遗恨,开端不祥预兆的鼓声,不安定的音型在二胡声部中出现,带来低沉而急促的不安情绪。这部份的音乐带有层层压抑感,其中有一段较长的二胡独奏华彩乐段,用以刻划岳飞在狱中的悲愤波动情绪,倾吐他的恨与憾,对“风波亭”事件造成的千古遗恨作出无尽的控诉。

4.精忠报国。

乐曲开始的引子再现时,引入第四部份,乐队与独奏二胡奏出《满江红》的主题旋律,壮烈激昂,将全曲情绪推向高潮,有如一曲悲壮的颂歌。